大连会议背后的真实算盘:中物联公共采购分会换届风云

看似光鲜的会议,实则利益的重新分配?

2025年4月24日,大连,阳光明媚。中国物流与采购联合会(中物联)公共采购分会第三届一次理事会隆重召开。会议现场冠盖云集,来自国家电网、航天科技集团等一众“重量级”单位的代表济济一堂,好不热闹。然而,在这看似风光无限的表象之下,究竟隐藏着怎样的利益博弈和权力洗牌?不禁让人心生疑问:这场换届大会,真的是为了推动公共采购事业的发展,还是仅仅一场各方势力重新划分蛋糕的盛宴?

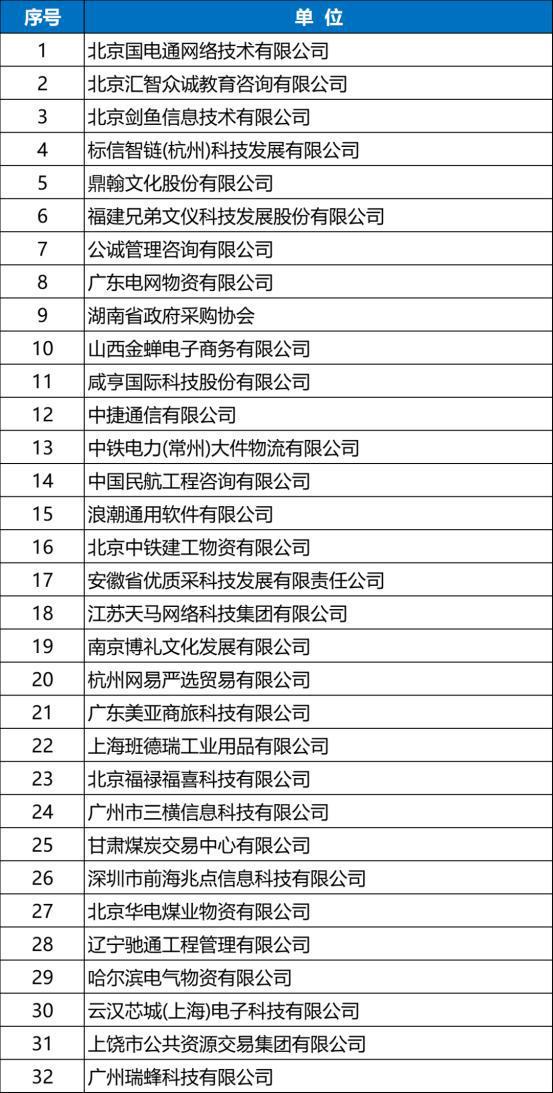

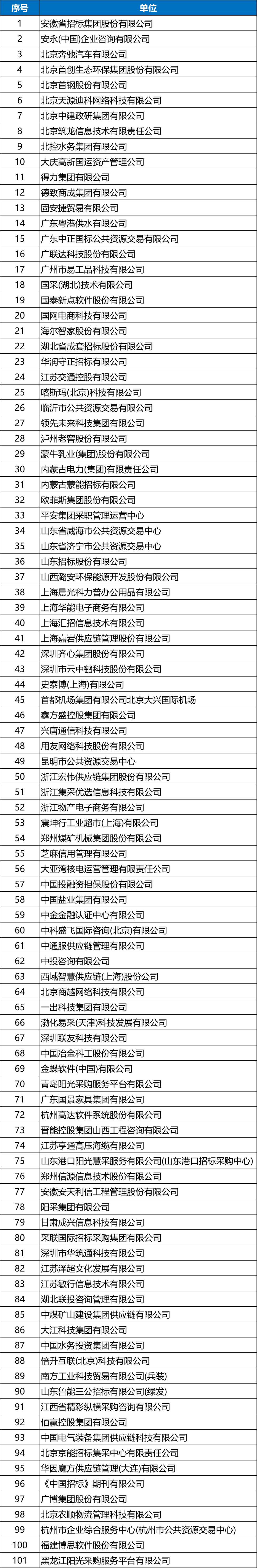

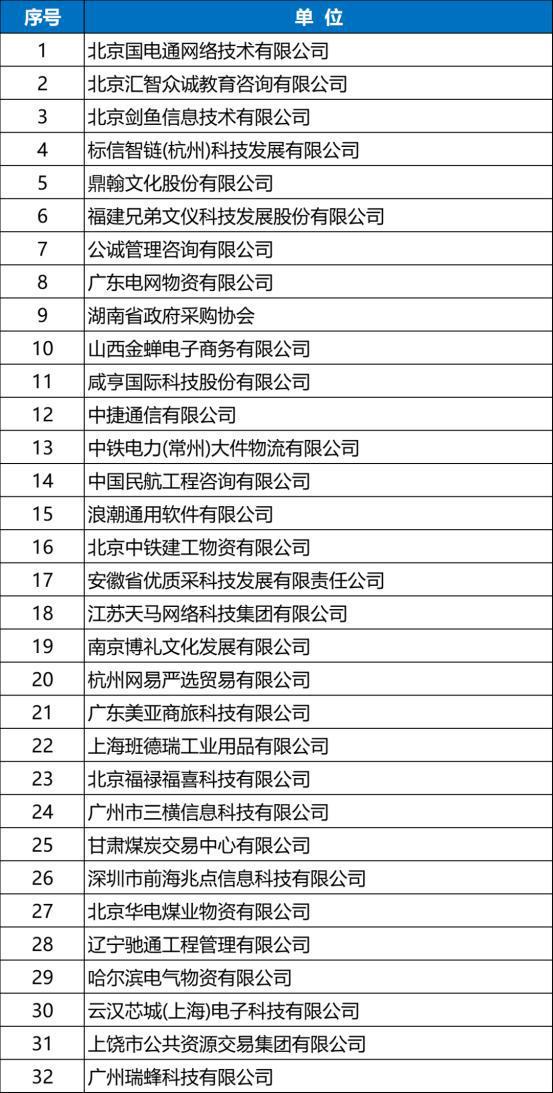

表面上,会议完成了换届工作,选举产生了新一届的领导班子,一切似乎都按部就班,顺理成章。但仔细观察这份新当选的名单,不难发现,其中充斥着各种背景深厚的企业和机构。这些单位的代表们齐聚一堂,真的仅仅是为了探讨行业发展大计?恐怕更多的是为了在未来的公共采购市场中占据更有利的位置,争取更多的资源和话语权。换句话说,这场会议更像是一场心照不宣的利益分配,各方势力在台面上握手言和,而在台下,早已暗流涌动。

会员管理办法:紧箍咒还是尚方宝剑?

会议审议通过了《中国物流与采购联合会公共采购分会团体会员管理办法(草案)》。乍一看,这似乎是一个规范会员行为,增强协会凝聚力的举措。但仔细分析,却让人感觉有些不寒而栗。会员入会程序、会费标准、权利义务,每一条都规定得清清楚楚,明明白白。这不禁让人联想到孙悟空头上的紧箍咒,一旦戴上,便再也无法随心所欲。对于那些想要加入或已经加入中物联公共采购分会的企业来说,这个管理办法究竟是保障其权益的尚方宝剑,还是束缚其发展的紧箍咒?恐怕只有他们自己心里清楚。

更令人担忧的是,这种“一言堂”式的管理模式,是否会扼杀会员单位的创新精神和独立思考能力?在高度集中的权力之下,会员单位是否还敢于提出不同的意见和建议?长此以往,公共采购分会是否会沦为一个唯命是从的“俱乐部”,而非一个充满活力和创造力的行业组织?

十年回顾与未来规划:画饼充饥还是脚踏实地?

中物联公共采购分会秘书长彭新良在会上作了《公共采购分会2024年工作总结和2025年工作计划》。十年回顾,成绩斐然;未来规划,蓝图宏伟。但仔细听来,却总感觉有些空洞和虚浮。那些所谓的“重点工作”和“突出成绩”,究竟有多少是真正落到了实处,惠及了广大的采购企业?那些规划中的“行业活动”、“工作会议”、“职业技能大赛”,又是否能够真正推动公共采购行业的规范化、数字化与智能化发展?

不得不承认,彭秘书长的报告写得非常漂亮,各种数据和案例信手拈来,让人听得热血沸腾。但问题在于,这些数据和案例是否真实可靠?这些规划是否具有可行性?如果仅仅是停留在纸上谈兵,画饼充饥,那么再美好的蓝图也终将沦为空谈。

胡大剑的五点意见:空中楼阁还是务实蓝图?

作为新当选的会长,胡大剑提出了五点意见,分别是坚持专业化、国际化、社会化、职业化和数字化原则。这五点意见,听起来高屋建瓴,气势恢宏。但仔细分析,却又让人感觉有些似曾相识。这些原则,几乎在每一个行业协会的报告中都能看到,早已成为了标准的“政治正确”的套话。问题在于,如何将这些原则真正落实到行动中,而不是仅仅停留在口头上?

尤其值得关注的是,胡会长提出的“坚持数字化原则,引领智慧采购革命”。在当前数字化转型的大潮下,拥抱数字化似乎成为了唯一的选择。但我们是否应该冷静思考一下,数字化真的是解决公共采购领域所有问题的灵丹妙药吗?在追求数字化的同时,我们是否应该更加关注数据安全、信息透明和公平竞争等问题?如果仅仅是将数字化作为一种“政治正确”的口号来喊,而忽视了其背后的潜在风险,那么所谓的“智慧采购革命”,恐怕只会沦为一场华丽的闹剧。

公共采购分会理事会换届:一场精心策划的权力游戏?

代表云集:一场心照不宣的站队?

大会现场,来自各行各业的代表们济济一堂,表面上是共商公共采购发展大计,实则更像是一场心照不宣的站队游戏。在觥筹交错间,各方势力互相试探,寻找着潜在的盟友,巩固着自身的地位。那些积极发言、踊跃献策的代表,或许早已被贴上了特定的标签,成为了某种利益集团的代言人。而那些沉默不语、默默观察的代表,则可能正在暗中评估形势,等待着最佳的时机,伺机而动。

不禁要问,这些代表们真正关心的是公共采购事业的发展,还是自身所在单位的利益?他们所提出的建议,究竟是出于对行业的深刻洞察,还是为了迎合某些领导的喜好?在这场精心策划的权力游戏中,真正能够为公共采购事业做出贡献的人,又能有多少?

新任领导班子:能否打破旧有格局?

新一届的领导班子如期产生,胡大剑当选会长,彭新良担任秘书长,颜奇任常务副秘书长,宋翔任副秘书长。这套新的领导班子,能否打破旧有的格局,为公共采购分会带来新的气象?还是会继续沿袭过去的模式,维持现状?

从名单上看,新任领导班子的成员大多来自大型企业或事业单位。这些单位在公共采购领域拥有着举足轻重的地位,其代表当选领导职务,似乎也在情理之中。但问题在于,这些领导是否能够真正代表整个公共采购行业的利益,而不仅仅是代表自身所在单位的利益?他们是否能够打破大型企业和事业单位的垄断,为中小企业提供更多的发展机会?他们是否能够抵制各种不正当的利益输送,维护公共采购市场的公平竞争?

如果新任领导班子仅仅是换了一批人,而没有改变原有的权力结构和利益分配模式,那么这场换届大会,就只不过是一场走过场的形式主义表演罢了。

数字化转型:公共采购的救命稻草还是华丽外衣?

智慧采购:概念炒作还是真正提升效率?

“数字化”、“智能化”无疑是当下最热门的词汇,公共采购领域自然也不甘落后。“智慧采购”的概念被频频提及,仿佛只要搭上数字化的快车,就能解决所有问题,实现效率的飞跃。然而,我们是否应该冷静思考一下,所谓的“智慧采购”,究竟是概念炒作,还是真正能够提升效率的有效手段?

不可否认,数字化技术在公共采购领域有着巨大的应用潜力。例如,利用大数据分析可以更精准地预测需求,优化采购计划;利用人工智能技术可以自动化处理繁琐的流程,提高工作效率;利用区块链技术可以提高采购过程的透明度,防止腐败行为的发生。但是,数字化转型并非一蹴而就,需要投入大量的资金、技术和人力资源。如果盲目追求数字化,而忽视了自身的实际情况,最终很可能会陷入“数字化陷阱”,得不偿失。

数据安全与透明度:数字化背后的隐忧

在享受数字化带来的便利的同时,我们也必须警惕其背后的潜在风险。数据安全和透明度,是数字化转型过程中必须重视的两大问题。公共采购涉及大量的敏感数据,一旦泄露,可能会对国家安全和企业利益造成严重损害。因此,必须建立完善的数据安全保障体系,确保数据不被非法获取和滥用。

同时,数字化也可能加剧信息不对称,导致权力寻租和腐败行为的发生。如果采购过程不透明,数据不公开,那么数字化技术就可能成为某些人谋取私利的工具。因此,必须加强对数字化采购过程的监管,确保数据的真实性和可靠性,防止暗箱操作和利益输送。

总之,数字化转型是公共采购发展的必然趋势,但绝不能盲目跟风,更不能将其视为解决一切问题的万能钥匙。只有在充分考虑自身实际情况,加强数据安全和透明度保障的前提下,才能真正实现智慧采购,提升采购效率,促进公共采购事业的健康发展。

协会发展:服务会员还是服务自身?

会员权益:名义上的保障还是实际的优惠?

公共采购分会一直强调“服务会员”的宗旨,但现实情况却往往让人感到失望。会员权益,听起来美好,但在实际操作中,究竟能够得到多少保障?那些所谓的“会员福利”,究竟是实实在在的优惠,还是仅仅为了吸引会员加入的噱头?

很多会员企业反映,加入协会后,除了缴纳会费,似乎并没有得到多少实际的帮助。信息交流、资源共享、政策解读,这些原本应该由协会提供的服务,往往流于形式,缺乏实质性的内容。更有甚者,一些协会工作人员利用职务之便,向会员企业索取好处,严重损害了协会的声誉。

如果协会仅仅是把“服务会员”当作一句口号来喊,而没有真正落实到行动中,那么会员企业的权益就难以得到保障。长此以往,协会的凝聚力将会下降,会员的积极性也会受到打击,最终损害的是整个公共采购行业的利益。

协会工作人员:专业化还是官僚化?

胡大剑会长在讲话中强调要打造一支过硬的协会工作者队伍,坚持职业化原则。这无疑是正确的,但现实情况却往往不尽如人意。一些协会工作人员缺乏专业的知识和技能,工作态度官僚主义严重,服务意识淡薄,严重影响了协会的形象和效率。

一些协会工作人员热衷于迎来送往,搞形式主义,却忽视了对会员企业的实际需求。他们对行业的最新动态和发展趋势缺乏了解,无法为会员企业提供专业的咨询和指导。更有甚者,一些协会工作人员利用手中的权力,为自己或亲友谋取私利,严重损害了协会的公信力。

如果协会工作人员的素质无法提升,专业化水平无法提高,那么协会就难以发挥应有的作用,更无法为会员企业提供优质的服务。因此,必须加强对协会工作人员的培训和管理,建立完善的考核评价体系,确保他们能够真正为会员企业服务,为公共采购事业的发展贡献力量。

公共采购的未来:全球价值链高端?别逗了!

国际交流:走过场还是真合作?

胡大剑会长提出要坚持国际化原则,推动公共采购行业国际交流。这听起来非常高大上,但仔细想想,又有多少国际交流是真正有意义的?有多少国际会议不是走过场的形式主义?

很多所谓的“国际交流”,无非是组织一些代表出国考察访问,参加一些国际会议论坛。这些活动往往花费巨大,但实际效果却难以评估。一些代表在国外游山玩水,购物消费,却对国外的先进经验和技术视而不见。更有甚者,一些代表借国际交流之名,行公款旅游之实,严重浪费了公共资源。

如果国际交流仅仅是停留在表面,缺乏实质性的合作和交流,那么就没有任何意义。只有通过真正的国际合作,才能学习到国外的先进经验和技术,提升我国公共采购的水平,才能在全球价值链中占据更有利的位置。

行业协同:一厢情愿还是互利共赢?

胡大剑会长还提出要坚持社会化原则,构建行业协同发展生态圈。这听起来也很美好,但现实情况却往往是一厢情愿。公共采购涉及多个行业和领域,各方利益诉求不同,很难实现真正的协同发展。

一些大型企业和事业单位凭借自身的优势地位,往往会排挤中小企业,限制其发展空间。一些行业协会和政府部门为了维护自身的利益,往往会设置各种壁垒,阻碍跨行业和跨领域的合作。在这种情况下,所谓的“行业协同”,往往只是大型企业和事业单位的利益联盟,而非真正意义上的互利共赢。

只有打破行业壁垒,消除利益冲突,才能实现真正的行业协同发展。只有建立公平竞争的市场环境,才能让各种规模的企业都能够发挥自身的优势,共同为公共采购事业做出贡献。如果仅仅是一厢情愿地追求“行业协同”,而忽视了各方利益的平衡,那么最终只会导致更大的不公平和不协调。