2025南方周末企业社会责任年会:可持续领导力成焦点?

开幕:南方周末的责任呼唤

老實說,每年看到這種企業社會責任(CSR)的研討會,我心裡都嘀咕:真的是為了社會,還是為了公關?但這次南方周末主辦的第十七屆企業社會責任年会,倒是讓我稍微改觀了。別的不說,光是選在广州舉行,就感覺有點意思。畢竟,廣州這地方,向來是改革開放的前沿,嗅覺最靈敏,什麼風吹草動都逃不過他們的眼睛。

南方报业传媒集团党委副书记,南方周末报社党委书记、总裁王巍的開場致詞,聽起來很官方,但仔細想想,也點出了現在企業面臨的困境:新質生產力,這詞兒聽起來高大上,說白了就是要企業在追求利潤的同時,也要兼顧法律、社會、道德責任。這可不是鬧著玩的,一不小心就會被釘在恥辱柱上。

责任年会年度主题:构建可持续领导力

這次年会的主題是“构建可持续领导力”,說實話,這詞兒有點抽象。但換個角度想,現在企業領導人不好當啊!不僅要懂經營,還得懂環保、懂人權、懂社會議題。要不然,隨便一個小問題,都可能引發軒然大波。南方周末這次想聯合各方力量,拆解這些責任議題,聽起來是個不錯的嘗試。但能不能真正找出解決方案,就得看各路英雄的本事了。

南方周末這次也喊出了要“堅守初心,發揮媒體洞察、連接、融合與推動的力量”,這話聽起來很漂亮,但媒體現在的日子也不好過啊!能不能真正做到洞察時事、連接各界、融合資源、推動社會進步,我個人是持保留態度。畢竟,理想很豐滿,現實很骨感。但不管怎麼說,有人願意站出來,為社會責任發聲,總比一片沉默要好得多。

全球经济绿色转型与中国企业的机遇和挑战

绿色转型:全球经济的新引擎

全球經濟要搞“綠色轉型”,這已經不是什麼新鮮事了。歐盟搞碳邊境調整機制(CBAM),美國推出一堆綠色補貼,大家都想搶佔綠色經濟的制高點。說白了,這就是一場新的產業革命,誰動作慢了,誰就要吃土。但問題是,這“綠色”的定義,誰說了算?是西方國家制定的標準,還是我們自己也要有一套說法?這關係到我們未來的發展方向,可不能掉以輕心。

中国企业:挑战与机遇并存

對中國企業來說,這既是挑戰,也是機會。挑戰在於,要適應新的遊戲規則,就得投入大量的資金和技術,進行產業升級。但機會也在於,如果能夠抓住這次轉型的機會,就能夠在新一輪的競爭中脫穎而出,成為行業的領頭羊。但說實話,有多少企業真正做好了準備?有多少企業能夠承受轉型帶來的陣痛?這都是未知數。

吕学都的“新谋略”:绿色低碳出海

國家氣候中心原副主任、亞洲開發銀行原首席氣候變化專家呂學都,提出了“新謀略”,要中國企業以綠色低碳為底色,以知識、技術和標準為核心,有組織、有體系性系統性出海。這話聽起來很有道理,但執行起來恐怕沒那麼容易。畢竟,現在國際形勢這麼複雜,各國的標準又不一樣,要真正做到“綠色低碳”,還得下一番苦功夫。而且,把涉“碳”工作做到完備,這可不是一句空話,需要專業的團隊和大量的數據支持。中小企業要做到這點,恐怕有點吃力。

可持续发展背景下的全球贸易规则变革

贸易:实现SDGs的关键力量

對外經濟貿易大學研究員、技術性貿易措施研究中心主任李麗說,貿易是實現聯合國可持續發展目標(SDGs)的重要力量。這話聽起來很政治正確,但實際上,貿易往往是環境破壞和資源掠奪的幫兇。想想那些為了廉價商品而犧牲的雨林、被污染的河流,以及被剝削的勞工,你還能說貿易是實現SDGs的關鍵力量嗎?當然,如果貿易能夠更加公平、透明、環保,那或許還有點希望。但現在的全球貿易體系,充斥著不平等和利益衝突,要真正實現可持續發展,恐怕還有很長的路要走。

李丽的观察:价值链共赢是关键

李麗認為,可持續發展規則對貿易和投資帶來新的方向,需要價值鏈上下游企業共擔成本、共享收益,實現共贏發展。這話聽起來很理想,但現實是,價值鏈上的利潤分配往往是不均衡的。品牌商和零售商賺得盆滿缽滿,而生產商和供應商卻只能勉強維持生計。要真正實現價值鏈共贏,就需要改變這種不公平的分配模式,讓每一個參與者都能夠分享到經濟發展的成果。但這談何容易?涉及到各方利益的重新分配,必然會引發激烈的衝突和博弈。

更何況,現在全球經濟下行,各國都在保護自己的產業,貿易保護主義抬頭。要實現可持續發展,不僅需要企業的努力,更需要各國政府的合作和協調。但現在的國際政治環境,充滿了不確定性和對抗,要達成共識,恐怕難上加難。所以,對於可持續發展的願景,我們還是要保持一份清醒和謹慎,不要過於樂觀。

中国企业社会责任发展现状:南方周末的年度观察

《南方周末中国企业社会责任十大观察(2025)》发布

南方周末研究院副秘书长兼中国企业社会责任研究中心主任孙孝文,在大会上发布了《南方周末中国企业社会责任十大观察(2025)》。说实话,这种报告每年都出一堆,但有多少企业会认真看?又有多少企业会真正按照报告的建议来改进?我对此表示怀疑。毕竟,企业的目标是追求利润最大化,社会责任往往只是一个点缀,一个为了提升形象的工具而已。当然,也有一些企业是真心想做好事,但数量恐怕不多。

社会责任发展指数:稳步提升背后的隐忧

报告指出,中国企业社会责任发展指数稳步提升,产品与消费者、责任治理、公平运营等指标表现较好,但经济维度和环境维度平均得分较低。这说明什么?说明企业在一些容易得分的方面做得不错,比如产品质量、公司治理等等。但在一些需要真正投入的方面,比如环境保护、员工福利等等,就显得力不从心了。这也反映了中国企业社会责任发展的现状:表面光鲜,内里空虚。大家都在做一些容易的事情,但真正困难的事情,却很少有人愿意去做。

侯明辉解读:行业CSR现状与挑战

南方周末研究院研究员侯明辉解读了南方周末2025年“中国企业社会责任调研”的研究成果,并披露了互联网科技、汽车、金融、新能源等行业的企业社会责任现状。他说,经济转型和产业结构深度调整,让各行业面临新的履责议题和挑战。这话说得没错,现在各行各业都在经历巨变,企业不仅要面对市场竞争,还要应对政策变化和社会压力。要做好社会责任,就必须深入了解行业特点,找准自己的定位,才能真正发挥作用。但问题是,有多少企业能够做到这一点?有多少企业愿意花时间和精力去研究这些问题?恐怕大部分企业还是选择随波逐流,做一些表面功夫而已。

责任先锋:可持续领导力的典范

张政伟:气候变化是千年挑战,ESG是百年应变

国际可持续准则理事会(ISSB)主席特别顾问兼北京办公室主任张政伟,被评为“2025年度责任先锋”,理由是他在可持续信息披露准则的制定与推广工作上做出了贡献。但说实话,我对这些“准则”、“标准”之类的东西,总是有点警惕。它们往往是西方国家制定,然后强加给发展中国家的。美其名曰“促进可持续发展”,实际上是为了保护自己的利益,打压竞争对手。当然,制定一些统一的标准,确实有利于提高透明度和规范性。但关键是,谁来制定这些标准?这些标准是否真正公平合理?这些都需要我们认真思考。

张政伟说,气候变化是一场“千年挑战”,ESG则是一场“百年应变”,可持续发展是破解当前全球性问题的“金钥匙”,而企业的ESG工作要有长期主义思维。这话说得没错,但问题是,现在有多少企业真正有长期主义思维?大部分企业都是急功近利,追求短期效益。要让他们真正把ESG纳入战略规划,恐怕很难。而且,ESG的概念非常宽泛,很容易被企业用来做公关,掩盖自己的问题。所以,对于ESG,我们也要保持一份警惕,不要被表面的光鲜所迷惑。

刘萌:推动企业践行联合国全球契约十项原则

联合国全球契约组织驻华代表刘萌,也被评为“2025年度责任先锋”,因为她一直致力于推动企业践行联合国全球契约十项原则。这十项原则,包括人权、劳工、环境和反腐败等方面,听起来都很好。但问题是,有多少企业真正做到了?有多少企业只是把这些原则挂在嘴边,却没有实际行动?而且,联合国在全球的公信力也在下降,它的倡议是否还有足够的影响力?这些都值得怀疑。

刘萌说,联合国全球契约组织成立25周年来,一直致力于推动企业践行联合国全球契约十项原则,促进全球商业的可持续发展,并为中国企业在新出海时代如何锻造长期竞争力,提供支持与建议。这话说得很好听,但实际效果如何,恐怕只有他们自己知道。对于这些国际组织,我们既要保持开放的心态,积极参与,也要保持一份警惕,不要被他们的光环所迷惑。毕竟,最终还是要靠我们自己,才能真正实现可持续发展。

CSR观察案例:企业社会责任的理解与实践

吕建中:可持续商业是企业活法之通途

南方周末中国企业社会责任研究中心智库专家吕建中,揭晓了年度CSR观察案例,分析了十家知名企业在社会责任领域的问题、措施、成效和思考。说实话,这种案例分析,听起来很客观,但背后往往隐藏着各种利益关系。这些企业愿意分享自己的经验,可能只是为了宣传自己,提升形象,而不是真的想帮助其他企业。当然,也有一些案例是有价值的,可以给其他企业提供一些启发。但关键是,要学会分辨真假,不要被表面的成功所迷惑。

吕建中指出,可持续商业是让企业找到具韧性、能持久、更兴旺、有尊严的活法之通途。这话说得很好,但问题是,现在有多少企业真正理解了“可持续商业”的含义?大部分企业还是把社会责任当成一种负担,一种额外的成本。要让他们真正把社会责任融入到企业的战略之中,恐怕很难。而且,每个企业的具体情况都不一样,没有一种通用的模式可以照搬。所以,要找到适合自己的可持续发展之路,还需要企业自己不断探索和创新。

欧莱雅:可持续发展路线图的优化升级

欧莱雅北亚及中国首席可持续发展官朴智鲜,介绍了欧莱雅的可持续发展历程,并分享了集团在“欧莱雅,为明天”(L’Oréal For the Future)中期节点,对发展路线图的优化升级。说实话,欧莱雅作为一家大型跨国公司,在可持续发展方面做出的努力,还是值得肯定的。但问题是,化妆品行业本身就是一个高污染、高浪费的行业。要真正实现可持续发展,欧莱雅还需要在产品研发、包装设计等方面做出更大的改变。

欧莱雅2024年报显示,集团运营场所的可再生能源使用比率达97%;工业场所产生的废弃物已有76%实现回收或再利用。这看起来很不错,但这些数据是否真实可靠?是否经过了独立的第三方验证?这些都需要我们进一步考证。而且,这些数据只是反映了欧莱雅在运营场所的环保表现,并没有考虑到产品生产和销售过程中的环境影响。所以,要全面评估欧莱雅的可持续发展水平,还需要更多的数据和信息。

蒙牛:GREEN可持续发展战略的实践

蒙牛集团副总裁李函擎,系统介绍了蒙牛GREEN可持续发展战略,并表示蒙牛正以领先的ESG评级持续吸引全球投资者,打造可持续有韧性的全球供应链。说实话,我对中国的乳制品行业,一直没什么好感。三聚氰胺事件的阴影,至今还没有完全散去。蒙牛现在大力宣传自己的可持续发展战略,是不是想借此洗白自己,重塑形象?这很难说。

李函擎说,企业应创新可持续模式,吸引全球资本、打造韧性供应链、提升国际形象、创造海外社区福祉,将企业社会责任塑造为可持续的国际竞争优势。这话说得很好听,但问题是,蒙牛的产品质量是否真的有保障?是否真正做到了对消费者负责?是否真正尊重了奶农的利益?这些都需要我们进一步考察。而且,乳制品行业对环境的影响非常大,包括温室气体排放、水资源消耗等等。蒙牛要真正实现可持续发展,还需要在生产方式、供应链管理等方面做出更大的努力。

利乐:构建纸基复合包装回收价值链

利乐大中华区可持续发展负责人龙朝阳,介绍了利乐推动纸基复合包装回收价值链的构建与实践。说实话,我对包装行业的可持续发展,一直持悲观态度。现在的商品包装,过度设计、过度包装的现象非常普遍,造成了大量的资源浪费和环境污染。利乐作为一家包装企业,推动纸基复合包装回收,确实值得肯定。但问题是,纸基复合包装的回收成本很高,回收率很低。要真正建立起有效的回收价值链,还需要各方共同努力。

龙朝阳指出,利乐围绕引领可持续包装创新、提升环保意识和参与度、加速回收分拣转型升级、确保处理产能和技术、推广再生产品应用共五大重点维度践行各项举措,并联动整个价值链上下游合作伙伴不断提升纸基复合包装的资源化利用。这听起来很不错,但实际效果如何,还需要时间来检验。而且,即使纸基复合包装能够得到有效回收,仍然会产生一些环境影响,比如运输、处理等等。所以,要真正实现包装的可持续发展,还需要从源头减少包装的使用,推广可重复使用的包装,才能从根本上解决问题。

可持续商业推动可持续发展

谢丹阳:可持续发展领域存在人才和标杆两大瓶颈

香港科技大学(广州)社会枢纽讲席教授谢丹阳认为,可持续发展领域存在人才和标杆两大瓶颈。这话说得没错,现在懂可持续发展的人才确实不多,而且真正能做出成绩的企业也很少。大部分企业都是在摸着石头过河,不知道该怎么做。要解决这个问题,就需要加强人才培养,建立行业标杆,让更多的企业有学习的榜样。但问题是,人才培养需要时间和投入,而建立行业标杆也需要企业有真正的实力和决心。有多少企业愿意投入这么多的资源?这很难说。

谢丹阳指出,推动可持续发展是一项宏大而紧迫的系统工程,需要顶层设计,需要行业标准,也更需要每一个企业、每一个人的积极参与。这话说得没错,可持续发展不是一件容易的事情,需要全社会的共同努力。但问题是,现在社会各界的利益诉求并不一致,要达成共识,非常困难。而且,每个人的认知水平也不一样,要让大家都理解可持续发展的重要性,也需要做大量的工作。所以,推动可持续发展,任重道远。

赵亮:汾渭平原地区低碳乡村案例集

空气侠创办人赵亮发布《汾渭平原地区低碳乡村案例集》,呈现了我国乡村低碳发展的探索与实践。说实话,我对乡村的低碳发展,一直持乐观态度。乡村地域广阔,资源丰富,有很大的潜力可以开发。而且,乡村的生态环境相对较好,更容易实现低碳发展。但问题是,乡村的经济发展水平较低,缺乏资金和技术。要实现低碳发展,需要政府加大投入,引进先进技术,同时也要保护好乡村的生态环境,防止过度开发。

赵亮认为,乡村地域广阔,能源转型潜力巨大,是实现可持续发展的重要环节,而每一个低碳乡村案例背后,正是企业环境社会责任在祖国大地上最生动的写照。这话说得没错,乡村的低碳发展,离不开企业的参与。企业可以为乡村提供资金、技术和人才,帮助乡村实现可持续发展。但同时,企业也要承担起社会责任,保护好乡村的生态环境,不要为了追求利润而破坏乡村的自然资源。

张亚龙:深圳近零碳地图

深圳可持续发展研究会执行会长、科创可持续发展研究院院长张亚龙,发布了《深圳近零碳地图》。说实话,我对深圳的“近零碳”行动,一直持怀疑态度。深圳作为中国经济最发达的城市之一,能源消耗非常大,要实现“近零碳”,难度可想而知。而且,深圳的经济发展模式,过度依赖房地产和金融业,这些行业对环境的影响都很大。要真正实现“近零碳”,深圳需要改变自己的经济发展模式,大力发展绿色产业。

张亚龙强调,113个项目中,很大一部分是政府与企业共同推动的,零碳让企业与城市之间形成新的纽带关系,也催生了新的市场竞争模式,助力城市绿色低碳是企业责任所在,也是实现企业可持续发展的基石。这话说得没错,城市的可持续发展,离不开企业的参与。企业可以为城市提供技术和资金,帮助城市实现绿色低碳发展。但同时,企业也要承担起社会责任,不要为了追求利润而破坏城市的环境。

杨倩:企业碳中和信息披露质量报告(2020-2024)

西北工业大学管理学院副教授杨倩,发布了《企业碳中和信息披露质量报告(2020-2024)》。说实话,我对企业的碳中和信息披露,一直持保留态度。现在很多企业都在发布碳中和报告,但这些报告的质量参差不齐,有些企业甚至在造假。要提高碳中和信息披露的质量,就需要建立统一的标准,加强监管,同时也要提高企业的环保意识,让企业真正认识到碳中和的重要性。

杨倩认为,碳中和信息披露,不仅是企业一种防御性的政策应对策略,还可以作为企业进攻性的市场营销策略。这话说得没错,碳中和已经成为一种新的市场趋势,企业可以通过碳中和信息披露,提升自己的品牌形象,吸引更多的消费者。但同时,企业也要注意,不要过度炒作碳中和概念,避免虚假宣传,否则会适得其反。

南方周末“善择-中国企业社会责任大数据平台”

智库专家闭门会议

活动结束后,南方周末中国企业社会责任研究中心智库专家还召开了闭门会议,来自学界、业界的多位智库专家,围绕国内外 ESG发展趋势展开深入分析,并针对中心工作提出了建设性建议。 说实话,这种闭门会议,往往是各种利益交换的场所。专家们会提出一些建议,但这些建议是否会被采纳,取决于背后的利益关系。当然,也有一些专家是真心想为社会贡献力量,但他们的声音往往会被淹没在利益的喧嚣之中。

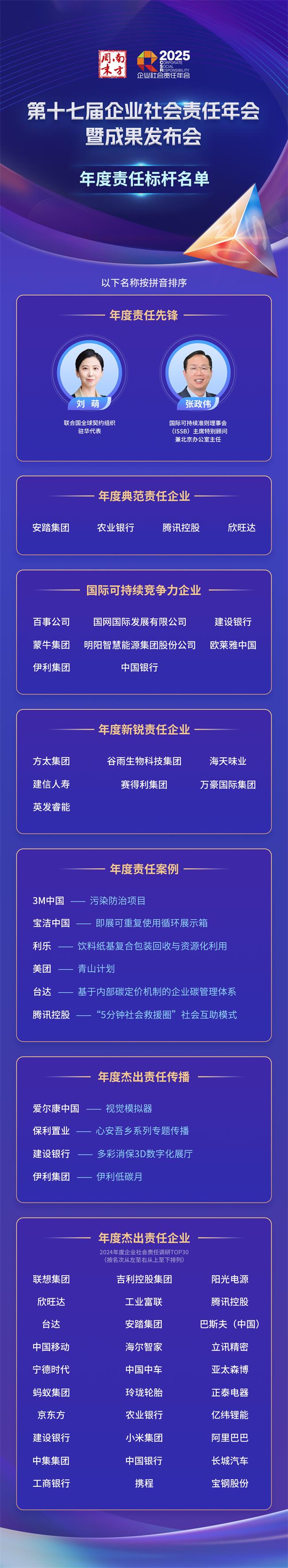

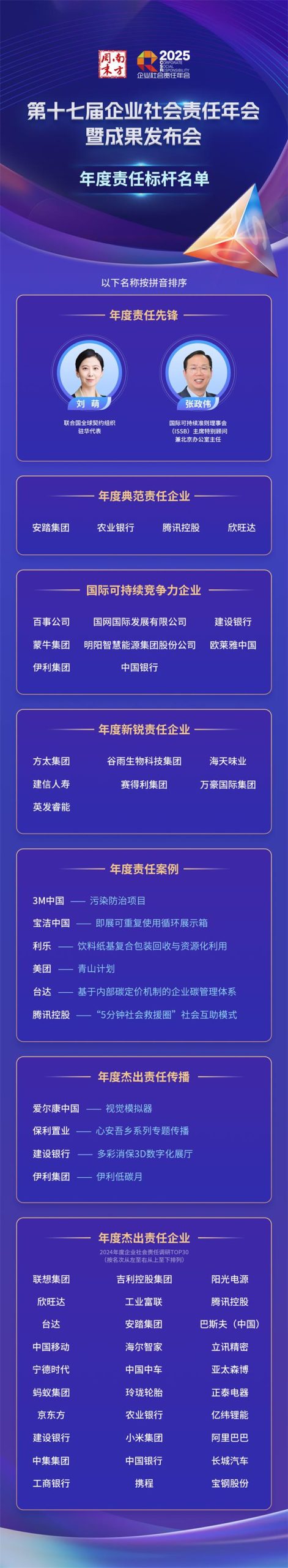

年度责任标杆名单

立足企业社会责任年会这一平台,南方周末每年面向各界寻找值得关注、推荐的年度履责标杆,对一系列在可持续发展领域全力投入并取得优异成果的企业深入观察、研究。在本届责任年会上,南方周末正式公布2025“年度责任标杆”名单,从不同维度盘点中国企业在社会责任领域的成果,为业界提供富有实效性、创新性的参考示范。 这“年度责任标杆”的评选,是不是又一场“选美”活动?企业为了上榜,会不遗余力地进行公关运作,甚至不惜弄虚作假。当然,也有一些企业是真正做出了贡献,值得表扬。但关键是,要建立一套公平、公正、透明的评选机制,才能真正选出名副其实的“责任标杆”。 否则,这种评选活动只会沦为企业公关的工具,失去其原有的意义。