币安自曝首例内幕交易:Web3反腐第一枪?

交易所“老鼠仓”:见怪不怪的行业潜规则

币圈交易所“老鼠仓”早已是公开的秘密。尽管各大交易所都信誓旦旦地表明立场,极力证明内部不存在贪腐,上币过程公平公正,但实际操作中,各方利益的勾结暂且不谈,仅仅是交易所内部员工面对巨大利益诱惑时,能否坚守住底线,就已经是一个巨大的考验。一条简单的上币消息,就可能带来数百万美元的收益,相比于辛勤工作,一夜暴富的诱惑无疑更具吸引力。越是知名的交易所,这种诱惑就越大,而币安,无疑是其中最受瞩目的一个。

币安“反腐”:始于MEME代币UUU的交易疑云

在经历了“闺蜜门”、“老鼠仓”等一系列争议后,币安终于在3月24日主动披露了首起内幕交易事件,被业内人士戏称为打响了Web3反腐的第一枪。然而,反腐的背后,远不止处理一两个员工那么简单。

事情的起因是BNB Chain上的一个MEME代币UUU。3月23日,BNB Chain交易平台uDex正式在four.meme上线了官方代币UUU。代币本身并没有什么特殊之处,但在交易过程中,却被人发现了可疑之处。

币安员工内幕交易始末:链上证据成关键

事件回顾:低买高卖,11万美元轻松入袋

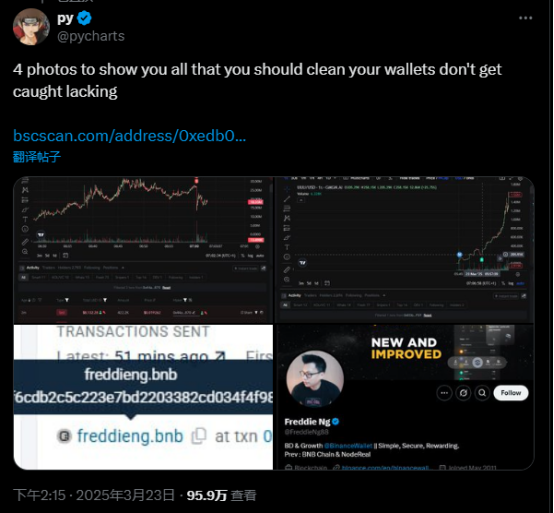

就在代币上线当日,X用户pycharts发推文表示,有一个以0xED开头的关联地址通过低价买入、高价抛售UUU代币获利超过11万美元,并暗示该地址与币安内部员工有关。随后,X用户BroLeon也发文披露,币安员工Freddie Ng被指控涉嫌内幕交易,通过操纵UUU代币获利11万美元。

回顾整个作案过程,该员工在代币价格上涨前,使用0xEDb0开头的地址,以均价0.00026美元的价格买入2410万枚UUU代币,价值约31.2万美元,随后将所有代币转移到另一个以0x44a开头的钱包。紧接着,他通过Bitget钱包以均价0.0188美元的价格卖出602万枚UUU代币,获利11.36万美元。之所以能将该地址与Freddie Ng关联起来,是因为他百密一疏,曾在121天前使用实名认证的钱包freddieng.bnb与“老鼠仓”钱包进行了交互,转入了资金。而这个实名钱包,恰好在X上被认证为Binance Wallet BD(币安钱包商务拓展)。

币安的快速反应:停职调查与举报奖励

链上数据清晰地记录了整个过程,此事迅速在社区引发热议。不到48小时,币安官方就出面回应,表示内部审计团队于3月23日接到举报,称一名员工涉嫌利用内幕信息进行“抢跑交易”以谋取不正当利益。经过内部调查确认,该员工此前在BNB Chain担任业务拓展职位,调任至Binance Wallet团队仅一个月。虽然现岗位并无权限接触相关项目信息,但该员工利用之前职位掌握的项目代币生成事件(TGE)计划,提前通过多个关联钱包大量购入该项目代币,并在消息公布后部分套现,获取了可观的利润,构成了严重违反公司规定的行为。

从处罚来看,币安表示已对该员工进行停职处理,并将配合其所属司法辖区的执法机关依法处理,相关资产也将依规处置。此外,币安还设立了举报奖励机制,将向通过官方举报邮箱(audit@binance.com)提交有效线索的用户发放总计10万美元的奖励,由4位实名举报者均分。

反腐的局限性:匿名性与监管缺失

对于币安的处置是否公平,社区众说纷纭。但这次币安公布的首起内幕交易事件,还是引发了市场的大讨论。从根本上来看,这次交易所能够成功反腐,是因为链上证据确凿以及员工实名钱包的失误。如果使用匿名钱包,或者链上证据不够充分,交易所对贪腐行为可能也无能为力。

交易所的困境:利益、形象与监管的平衡

这实际上反映了加密市场的现状:犯罪成本过低,监管职责甚至需要交易所来承担,这必然会导致寻租行为的发生。上币是众多加密货币项目的最终目标,交易所自然也成为项目方眼中的“理想国”。交易所是交易信息最密集、也是市场中获利最为便捷的角色,在某种程度上,交易所也是加密监管的核心环节。从现状来看,用户如果遭遇盗窃或丢失资产,报警的可能性甚至低于联系交易所的可能性。因为在匿名的加密世界里,找交易所或许还能找回资产,而找警察,考虑到加密货币的灰色地带,很可能会惹上不必要的麻烦。

然而,交易所作为交易主体之一,既有其局限性,也有自身的利益考量。难以杜绝的员工贪腐问题,本质上也是在打交易所自己的脸,会影响其形象和口碑。因此,大多数交易所会在员工个人利益与企业形象之间寻找平衡。例如,这次币安的回应,其对通过官方举报邮箱举报的用户给出奖励,而不是奖励第一位在链上发现问题的人。这其中既有关注官方立场而非市场传言的原因,也有将举报信息隐藏起来、避免证据外泄的考量。本质上,在监管并不严密的加密市场,对于交易所而言,内部不存在“老鼠仓”几乎是不可能的事情。

币安的“炒币禁令”:从严禁到有条件开放

颇为有趣的是,此前正是考虑到内部贪腐问题,币安曾宣布员工一律不得炒币,一经发现立即开除。但后来由于社区反馈币安员工不懂币圈,被嘲讽为不了解用户需求,币安又对该条例进行了调整,表示允许非敏感部门的员工在币安等平台进行加密货币投资,但设置了一定的附加条件,要求员工买入加密货币后必须持有90天以上才能交易。而当允许投资后,内幕交易就更难断绝了。

加密市场的通病:犯罪成本过低

当然,这并非币安一家的问题,而是整个市场的问题。币圈的犯罪成本太低,因此才成为诈骗、洗钱等不法行为的温床。此前,何一在一次AMA(Ask Me Anything)活动中提到,内部调查了超过120名员工,超过60位因违规行为被解雇,这已经是一个不低的比例。但仅仅是解聘,并没有真正受到刑事处罚。这些员工仅仅是失去了币安这个最大的内幕消息获取地,或许可以通过其他途径辗转于其他交易所,继续沉浸在内幕消息编织的美梦中。

传统金融市场的反思:更完善的监管机制

除了加密领域外,传统金融市场也不乏内幕交易。以中国为例,2024年,证监会及其派出机构作出的内幕交易处罚决定共有111个,涉及违法主体137人,交易股票75只。只是相比于加密市场,传统金融市场有更完整且清晰的监管机制,不仅在人事、交易等方向可做到最大程度的风险隔离,内部监控也成体系化,处罚成本高昂,这会在一定程度上降低作案的风险。

资本的利益勾结:做市商的暴利与币安的调查

值得注意的是,在实际交易中,除了个人行为难以规范外,资本间的利益勾连也并不少见。

3月25日,币安发布公告,表示调查发现Movement项目的一个做市商与另一个近期因违规行为已被下架并禁止其在币安进行任何做市活动的做市商有关联。该做市商在MOVE代币上线第二天(2024年12月10日)抛售了6600万枚MOVE代币,最终获利3800万美元。币安将冻结该做市商的相关收益,并将其下架,而项目方也表示会将相关收益用于补偿用户。

Movement项目的做市商疑云:暴利背后的猫腻

一个做市商在一个币种上就能获利3800万美元,其暴利程度之高让人匪夷所思。随着事件的进一步披露,这个做市商也浮出水面,正是孵化过Uxlink、Lumoz、Puffer等知名币种的Web3port。

Web3port浮出水面:屡战屡胜的做市商

这并非Web3port的首个“战绩”。就在最近,GoPlus上线币安三天内暴跌80%,做市商抛售7000万枚代币套现4000万美元;Shell也以同样的手法腰斩,获利2000万美元。

疑点重重:项目方、币安与做市商的微妙关系

尽管做市商已然受到惩罚,但仅针对该起事件,仍然存在诸多疑点。首先,项目方声称对做市商的行为毫不知情,但从现有的做市合约来看,项目方与做市商必然存在合约分成,否则做市商不可能获取如此多的代币。链上数据显示,项目方在空投中仅释放了0.6%的代币,但有17个关联地址提前向做市商转移了超过1亿枚MOVE。其次,MOVE代币事件发生在4个月前,而币安本身也在近一年中频繁被指责上线即暴跌,却在本月才开始集中报道,业界有传言是内斗失败后曝出的公关事件。此外,Web3port“战绩斐然”,上所率极高,显然背景雄厚。这次突然被查处,但既没有被起诉,自身也未喊冤,冻结的资金虽然吐出,但本质上也是以用户资金填补漏洞,并未伤筋动骨,这其中是否存在某种地下协议?

交易所、做市商、项目方:同气连枝的利益共同体

系统性腐败:Web3port事件只是冰山一角

归根结底,交易所、做市商、项目方,三者是同气连枝的关系。交易所需要波动性,需要做市商来提供波动性,而项目方和做市商往往是同一利益共同体。项目方可以通过做市商获取交易所的上币配额,并借助做市商合作抛售代币套现,实现做市商、项目方与风险投资机构(VC)之间的利益分润,在代币解锁前完成快速的利益输送。这种三角的稳定组合揭示着一种系统性的腐败,而这次的Web3port事件,不过是让这一隐秘在黑暗中的交易露出了冰山一角。

反腐之路漫漫:监管与人性的博弈

一起个人内幕交易事件,一起资本利益勾连事件,足以说明加密世界存在的重重危机,也足以看出所谓“反腐”的不易。交易所,无论口号喊得多么响亮,面对人人都不干净的糊涂账,也难以逃脱利益的漩涡。头部交易所尚且难以幸免,更何况其他小交易所呢?

行业进步的曙光:合规化与监管机制的建立

无论如何,币安连续查处内部违规事件与外部做市商事件,还是对行业产生了积极且正面的影响,也有其他交易所呈现出跟随的趋势。随着合规进程的持续推进,或许某一天,Web3也会发展出如传统世界一般的监管机制,老鼠仓现象也会大幅减少。

无法逾越的鸿沟:人性的弱点

但遗憾的是,无论监管多么严苛,在监管的尽头,人性,都是一座无法翻越的大山。